元末明初,诗人丁鹤年避居北京菜市口,目睹百姓疾苦,遂以祖传酿酒秘方融合中医养生术,创制了一味药酒。他以佛手、桂花、金橘等十八味本草入曲,取玉泉山水酿制,埋九口陶缸于后院,酒成时“红如珊瑚、绿若翡翠”,街巷飘香三日不绝。此酒兼具“解郁理气、补益气血”之效,民间称其为“神仙酿”。

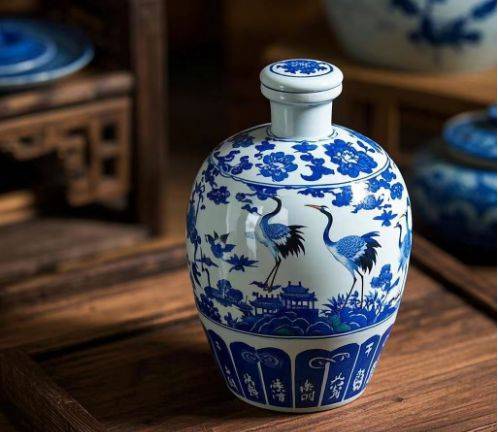

永乐三年(1405年),御酒房总管太监王景弘偶得此酒,饮后惊为天人,连夜奏请明成祖朱棣。丁鹤年拒献秘方,仅允“岁贡百坛”,朱棣遂御笔题“鹤年贡”之名,赐金丝楠木匾额,酒坛以青花瓷烧制,绘仙鹤祥云纹,从此“一坛御酒抵十金”。这缕酒香,自此与大明国运交织,成为郑和下西洋的隐秘注脚。

扬帆·酒香渡重洋

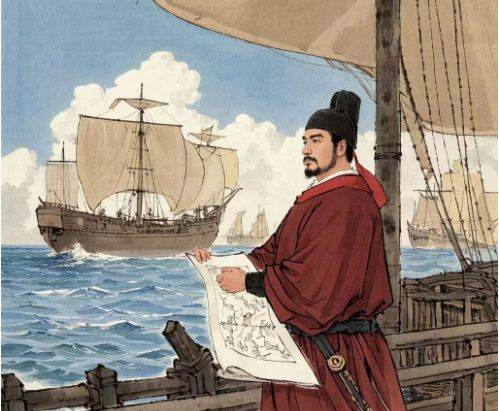

永乐七年(1409年),郑和第三次下西洋,船队特携300坛鹤年贡酒。彼时,西洋诸国多瘴疠横行,船员常因疫病折损。丁鹤年之侄丁文勇受命改良“避瘟金汤”,将汤剂改为茶剂,并添养元药材,装入千余陶壶运至船队。鹤年贡酒则以其药性调和气血,成为船员抵御湿寒、提振精神的秘宝。

占城奇遇:船队首至占城国(今越南中南部),国王饮后双目圆睁,连呼“此酒通神”,以十颗夜明珠换一坛贡酒。郑和笑言:“大明之礼,贵在诚谊,明珠可换酒,然情义无价。”

海盗伏诛:至三佛齐(今印尼苏门答腊),海盗陈祖义假意归降,夜袭船队劫酒。未料众盗痛饮后酩酊大醉,明军趁机围剿,全歼敌寇。民间遂传:“鹤年酒香能退千军,陈贼贪杯自取灭亡!”

鹤年贡酒不仅为国礼,更成东西方文明交融的纽带。船队抵满剌加(今马六甲)时,郑和以“避瘟金汤”与鹤年贡酒并赠国王拜里米苏剌。国王惊叹:“东方有仙草,酿作长生浆!”遂允明船队驻港设仓,自此马六甲成海上丝路重镇。

贡酒的青花瓷坛亦成传奇。爪哇商人以丁香、肉蔻换空坛贮香,暹罗贵族则仿制瓷纹饰于宫殿。酒中本草——佛手的清苦、桂花的甜润、茵陈的辛烈——随海风散入异域,化作“东方秘药”的象征。甚至有锡兰僧侣以酒入药,疗愈热症,称其为“佛陀的慈悲”。

归程·沧海寄余韵

七下西洋,鹤年贡酒耗尽九成。至宣德八年(1433年),郑和病逝归途,船队仅余数坛御酒。临终前,他命人将最后一坛倾入印度洋,叹曰:“此酒敬海神,佑我华夏舟楫永通!”

今日,马六甲三宝庙仍供鹤年酒坛残片,占城故地流传“夜明珠换酒”歌谣。一坛酒,载着大明的威仪、中医的智慧、匠人的赤诚,在六百年波涛中,酿就了一段“酒香通四海”的史诗。

鹤年台宫廷玉液酒,是药与酒的融合,亦是勇与谋的象征。它见证了大明船队“怀柔远人”的胸襟,更以本草之力,在浩瀚沧海中刻下中华文明的印记。郑和与丁鹤年,一位劈波斩浪,一位悬壶济世,二者共谱的传奇,恰如那青花瓷坛上的仙鹤,虽身寄凡尘,心向九霄。

掌上东莞

掌上东莞