6月5日上午9点左右,钟先生在广州市天河体育中心游泳馆附近树下看到有野生蘑菇,看着挺鲜美可口,于是他就摘来把菌伞捏碎,吃了少许碎片,但发现味道并不鲜美,于是吐出了大部分碎片,用水和饮料漱了口。

当天中午12点左右,钟先生开始出现恶心、呕吐,同时伴有腹泻等症状。第二天进食早餐后,仍觉胸闷,遂到医院就诊,被诊断为“急性毒蕈(dú xùn)中毒”。

蘑菇标本被立即送检,广东省微生物研究所鉴别确定为“铅绿褶菇”。

“铅绿褶菇为广东常见中毒菌属,以胃肠型为主。”市十二医院中毒临床科副主任医师张伊莉说,“仅仅吃了一点,就有如此大反应,如果钟先生多食一些,后果不堪设想”。

6月8日,又有4人因食物中毒入院。一家五口人吃了从野外采摘的“荔枝菌”,四人出现恶心呕吐、腹泻、腹痛等症状。

天河区疾病预防控制中心采样并送广东省微生物研究所鉴别,结果证实他们吃的蘑菇其实是“近江粉褶菇”。

张伊莉表示,近江粉褶菇也是广东常见的中毒菌属,“去年荔枝成熟时,医院也收治了多起该菌中毒病例。”

6月19日下午,广西壮族自治区人民医院的重症监护病房正躺着3名因误食野生蘑菇而中毒的患者。

![]()

其中一名40多岁的女性患者病情最为严重,她于6月17日被紧急送往该院治疗。毒蘑菇中的毒素导致她身体多器官衰竭,医务人员正在运用高等级器官功能支持治疗对其进行救治。

该患者家住在山区,近期她采来一些野生蘑菇食用,当天就出现恶心、呕吐等症状,次日出现精神方面的症状,意识模糊,后来病情进一步加重,出现心跳骤停。经当地医务人员反复进行心肺复苏按压,她才赢得了向上级医院转送救治的机会。

广西疾控中心的监测数据显示,今年以来,广西报告野生蘑菇中毒事件28起,发病人数135人,死亡3人。与去年同期相比,事件数增加了3倍,发病人数增加了4倍。

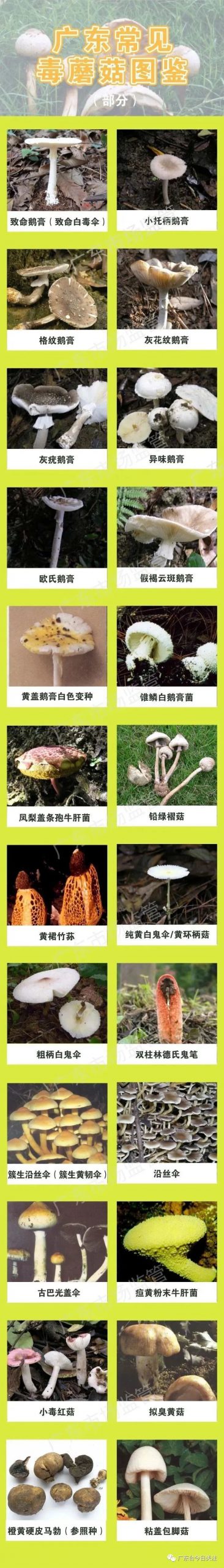

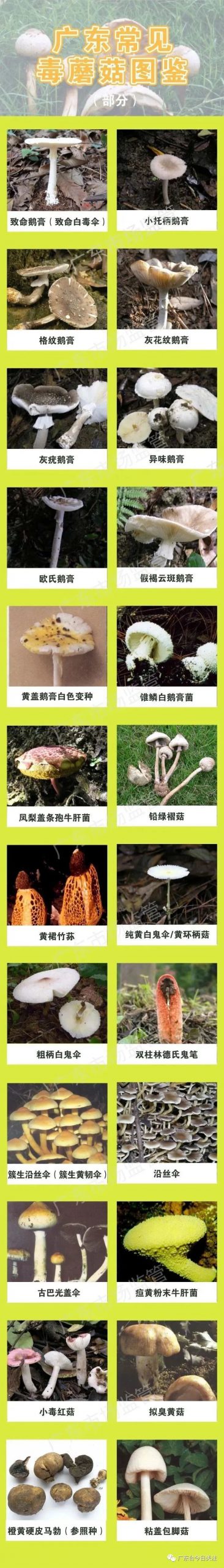

据统计,我国已报道的毒蕈(dú xùn)有400多种,广东的毒蕈有200多种,其中致命的有十余种。广东引起中毒事件最多的毒蕈是铅绿褶菇,而导致中毒死亡最多的是致命白毒伞(致命鹅膏)。

▲常见的造成急性肝损害型中毒的毒蘑菇

张伊莉表示,毒蕈种类繁多,不同的毒蕈造成的急性中毒累及的器官组织有很大的差异,其预后及治疗方法也不同。

急性毒蕈中毒分为胃肠炎型、神经精神型、溶血型、肝损害型、肾损伤型、横纹肌溶解型及光过敏性皮炎型等。

各型间可有重叠,其中肝损伤型最为严重,如白毒伞、灰花纹鹅膏等,是造成广东毒蕈中毒死亡的主要蕈种,重症者短期内暴发急性广泛肝细胞坏死、快速进展为肝衰竭、肝性脑病,病死率高,占全部毒蕈中毒死亡比例的90%以上。

目前急性毒蕈中毒尚无明确的特效解药,所以要求进食后尽早洗胃、导泻、清除吸收的毒物。

▲头上戴帽(菌盖)、腰间系裙(菌环)、脚上穿鞋(菌托)的蘑菇多有毒

“急性毒蕈中毒事件全年可发生,但相对集中发生在气候潮湿、多雨的第二、三季度。”张伊莉建议,因毒蕈的外观与可食野生蕈菌极其相似,在野外杂生情况极难分辩。

食用蘑菇后出现哪些症状

意味着可能中毒了?

据介绍

不同的蘑菇含有的毒素不同

引起的中毒类型也不相同

常见的主要有几个类型:

1.胃肠炎型:多在进食后10分钟-2小时发病,胃肠道症状,预后良好。

2.神经精神型:多在进食后10分钟-6小时发病,精神症状、幻觉等,预后良好。

3.肝肾损害型:多在进食后数小时-30小时发病,有“假愈期”,即在一两天内出现症状好转的假象,随后症状加重,死亡率高。

4.光敏性皮炎型:多在进食后24-48小时发病,皮肤红肿或疱疹,日光照射后症状加重,预后良好。

5.横纹肌溶解型:多在进食后15分钟-2小时发病,早期胃肠道症状,6-12小时出现酱油色尿、肌肉酸痛、肢体无力等横纹肌溶解症状。可导致急性肾衰死亡。

不要凭个人经验鉴别蘑菇是否有毒

不要私自采摘食用野生蘑菇

更不要生吃“蘑菇刺身”

来源 | 广东卫生在线、广东广播电视台、广州日报

掌上东莞—就在我们身边!

这里发布一切与东莞有关的事情!

掌上东莞:最新、最快、还不一样

本篇文章来源于微信公众号: 掌上东莞

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“掌上东莞”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

掌上东莞

掌上东莞